大家好,我是张发明医生。

医学对于人类的价值我相信不用强调了,但是有一个问题还是值得大家去思考的,什么是医学变革的决定性力量?

和多数人的看法不一样,我认为医学变革的决定性力量,不是医疗技术和医学资源的提供者,而是患者。医院、医生和企业,为患者提供了手术、处方、医疗器械设备和药品,对医学的发展非常重要。但是,决定医学变革的关键力量,我认为是患者。

所以想要推动医学往前发展,我们的重心和关注点应该是患者,患者到底需要什么,这里才能找到答案。

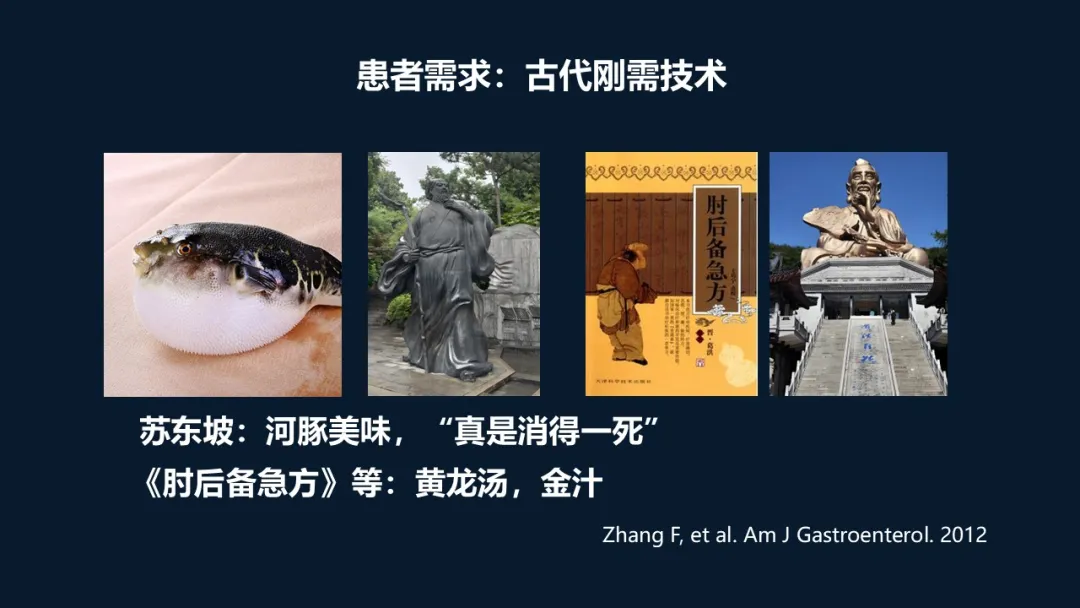

我在江苏工作,就举一个江苏的例子。江苏人非常喜欢吃河豚,江苏也被称为“中国的河豚之乡”。苏东坡曾经在江苏工作过,他当时对河豚的美味是这样的描述:太美了,就是死也值。

为什么说吃河豚可能会死呢?为什么苏东坡又不怕死呢?实际上河豚有剧毒,它会导致人死亡。当时苏东坡并不是因为不怕死,而是因为老百姓有挽救河豚导致食物中毒的方法。

在十多年前,江苏扬州有位70多岁的老太太告诉我说,她小时候曾经看到过邻居因为吃河豚中毒,快要死的时候周围的人就给他灌粪水,结果很快这个人就被救活了。实际上,这样的方法在民间已经有很多很多的记载和使用。

在东晋时期,葛洪就在南京的周边地区写了一本书叫《肘后备急方》,里面记载了多种方法,比如用粪汁、黄龙汤等方式来挽救严重的食物中毒、腹泻以及瘟疫等情况。

河豚中毒在古时候存在,在现在美味依然存在,但没有河豚中毒了。我们今天是不是说就没有这样的患者需求了?

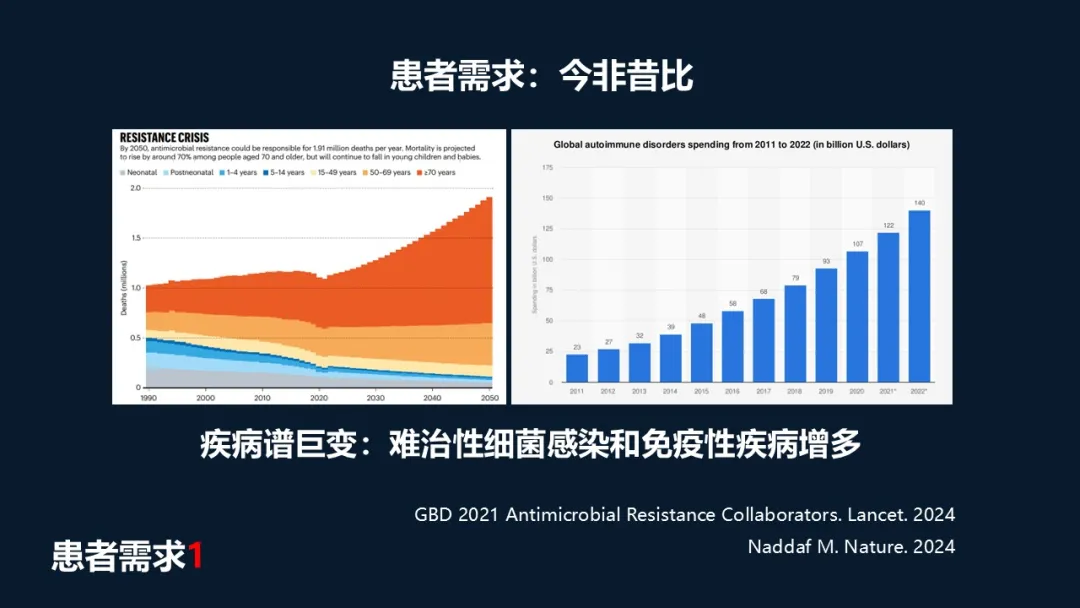

和过去相比,粪菌移植对于人群的需求是比过去更多。为什么呢?因为在最近十到二十年的时间里,难治性细菌感染以及免疫性疾病是急剧增加。而这类人群如果选择做菌群移植,可能是一个非常重要的治疗选择。

所以,这类人群的需求是我最先想要关注的问题。

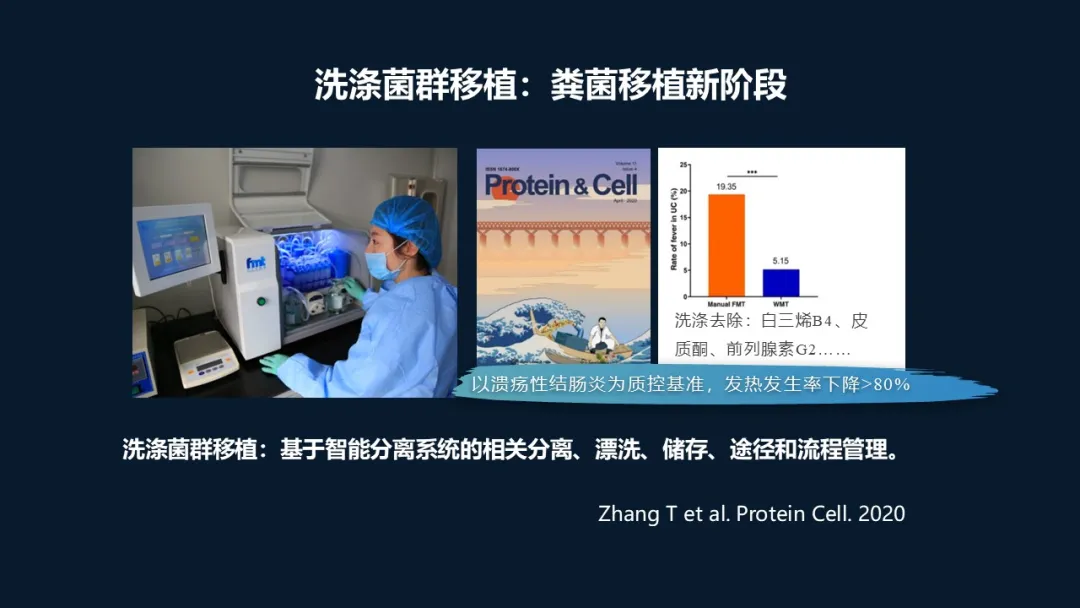

2012年,为了解决这个需求,我就发明了智能分离菌群的技术,希望通过一套设备,它能自动化地将来自于健康人粪便的菌群分离出来,然后用于更多的菌群移植治疗。

在这个过程中,我们救治的病人越来越多,也产生了非常意外的发现。那就是我们进一步将技术从粗糙状态进入到了洗涤菌群移植,它能将患者的治疗安全性大幅提高,比如治疗后发热的发生率能够下降超过80%。

我们在解决需求的过程中,又不断面对新的需求。我要说的第二个需求就是患者的心理障碍。

2014年的时候,有一位患者因为长时间腹泻导致枯瘦如柴,已经严重营养不良了。我告诉她,粪菌移植对她来讲是一个非常重要的挽救治疗手段,但是她告诉我她不同意。为什么呢?因为有洁癖,她拒绝使用这样的技术。

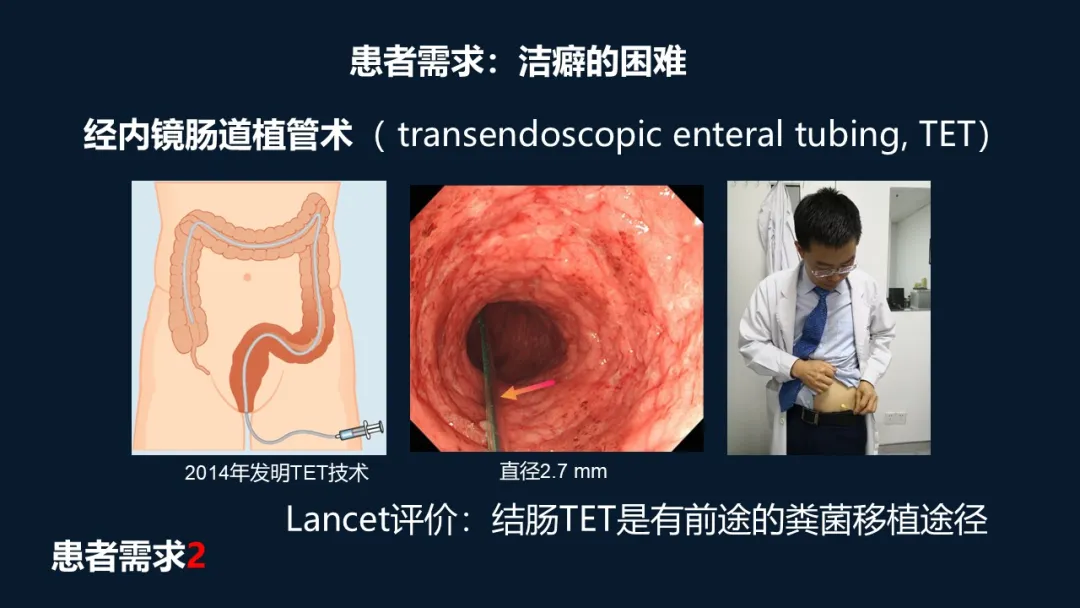

显然这位女士和苏东坡先生是完全不同的,苏东坡非常洒脱,他能接受这样的治疗选择。所以,我们需要针对这样的患者的需求来提供解决方案。因此我发明了经内镜肠道植管术(TET),也就是通过肠镜将一根很细很软的管道,通过肛门方向放到肠道的深部,这样就建立起一个快速的移植通道。

我给自己也做过这样的植管技术,我亲身的体会告诉大家:这根管道放在肠道里头,不影响走,不影响坐,不影响睡觉,也不影响我们工作,整个过程是没有创伤的

这个技术实际上提供的价值,不仅解决患者心理的困难,而且它符合肠道菌群的生理逻辑。我们所说的生理逻辑是大肠占有大约1014个细菌,而小肠只有107个细菌,所以毫无疑问,大肠是肠道菌群与人体相互作用的主战场。我们要用好这个主战场,就需要利用这根管道,来解决从供体大肠来源的菌群直接把它送到我们的受体,也就是患者的肠道里面去,这样的话就符合了我们生理逻辑的需求。

我相信这项技术具有可持续发展的空间,所以国际著名的期刊《柳叶刀》也评价这项技术是有前途的菌群移植途径。

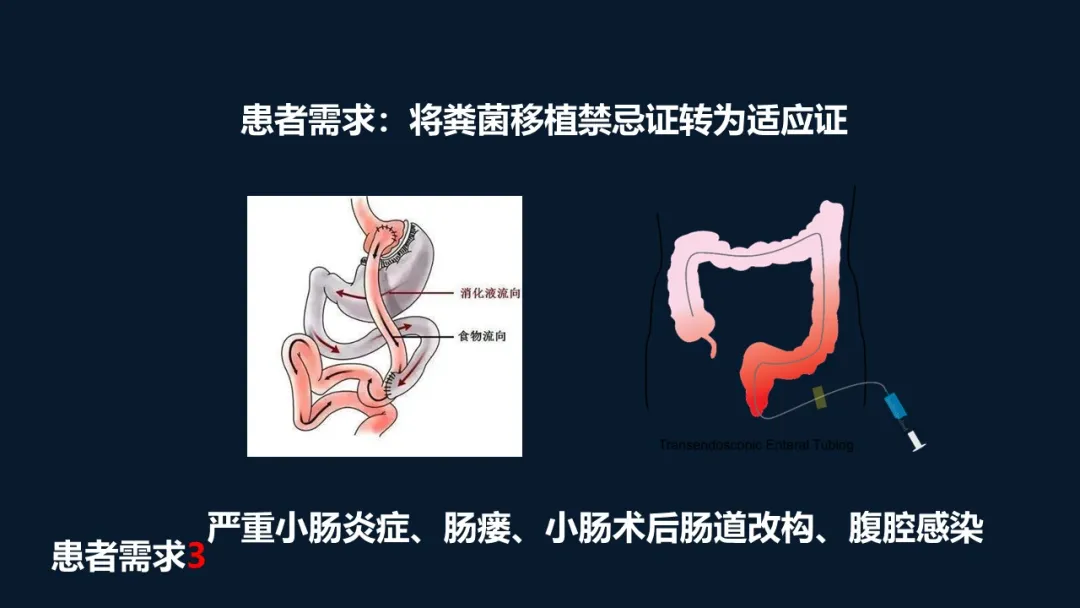

基于这样的技术,我们进一步发现了新的患者需求——将粪菌移植的禁忌证转变为适应证。比如有的患者可能会出现严重小肠炎症、肠瘘或者小肠术后肠道改构,因为不同的吻合使得肠道的解剖结构出现了通而不畅的状态,又或者患者有腹腔感染等情况,如果给患者做菌群移植,整个救命的机会可能就大不一样了。

而传统观点认为,如果针对这样的病情,通过从口向肠道的方向做菌群移植,这类情况几乎是禁忌证或者说是相对禁忌证。我们如果考虑做结肠途径的重复菌群移植,就可以完美地回避经过小肠途径所带来的麻烦,因此就能把禁忌证转变为适应证,这类患者的需求就得到解决。

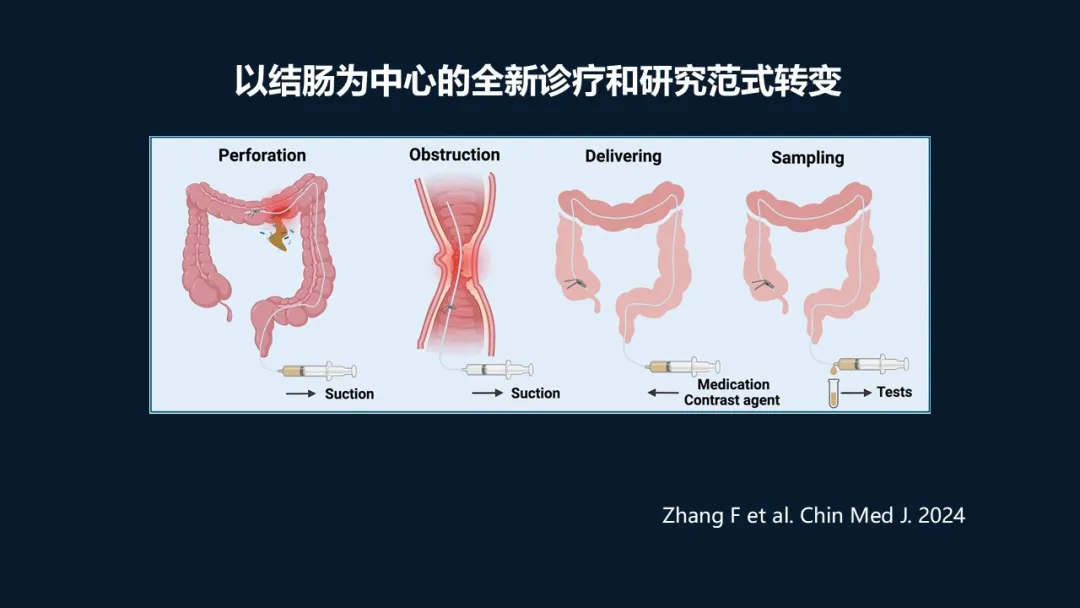

基于经内镜肠道植管的技术,我们进一步还解决了其他患者的需求,把急诊需要做外科手术的有肠道严重问题的患者转变成为择期手术或者说不做手术。

现在非常流行的通过肠镜做肠道手术,比如切肿瘤,它是一种非常流行的微创治疗技术,但是有可能肠镜会在术中导致穿孔。如果发生了穿孔,这些患者将会转到外科去做手术。如果出现了这样的情况,我们医患关系就会急转直下。病人可能会因为手术受到重大创伤,医生也可能不好处理医患关系,因此我们就需要化解这个紧急情况。如果选择结肠植管途径,把它送到穿孔的位置,快速地进行减压引流,就可能把患者的紧急情况转危为安,就不再需要外科手术。

我们在《中华医学杂志》公开地发表了一个美好的愿景,希望实现内镜穿孔“0”转外科手术。这需要很多的同行去理解,去推广和使用它。实际上我们每一位医生都有两大愿望,一是求有功,二是求无过。所以这项技术在很大程度上既帮助患者,也帮助我们的医生同行。

另一方面,我们通过这根管道能够解除肠梗阻患者紧急做手术的需求。如果有人因为身体状态非常差,包括严重营养不良,这个时候让外科医生做肠梗阻手术,可能手术风险非常大。在这样的背景下,我们想要做的就是通过朝肛门方向逆行地放一根管道,穿过狭窄梗阻的地方,实现梗阻的液体和气体的引流,此时紧急解除梗阻的效果立竿见影。我们就可以把急诊手术转变为择期手术或者说是完全避免手术,而且我们还可以通过这根管道来实时动态地获得肠道里面的样本,用于检验检测和研究。

总结起来,这项技术对于临床诊疗和研究而言,对四个方面产生了根本性改变,我们把它称之为范式转变:第一是穿孔,“0”转外科作为目标;第二是梗阻,把急诊手术转变为择期手术或者不做手术;第三是全结肠重复菌群移植或者全结肠给药;第四是实时动态地获得样本,用于检验检测和研究。

这在过去都是不可能实现的,但是现在我们能很轻松的解决。

因此对于复杂疾病,高水平的肠道管理非常重要。我的总结是对于这些患者,既要保护肠道,又要保留肠道,还要做肠道菌群的重建。

事实上,我们的患者在看病过程中,很多时候由于信息差,由于空间的问题或者其他因素的影响,看病的机会是不平等的。

为了更好地解决更多患者有关尽可能获得救命治病、快速获得菌群抑制的需求,我们建立了中国菌群移植平台,属于国家消化系统疾病临床医学研究中心的核心平台。通过这个平台,向我们所有医院需要做紧急难治性肠道细菌感染的患者提供异地救援。任何一家医院只要有救的救治需求,我们就有救必应。

多年来在救治各种各样复杂疾病的过程中,我们深深地体会到一个非常重要的结论,我们不仅仅是在救治消化系统疾病的患者,我们还跨越了很多传统专科和其他学科之间的边界,解决了越来越多的其他疾病的问题。比如说一个患者有血糖高、腹胀,还有下肢麻木和疼痛,这样的患者去看哪个科合适呢?内分泌科、骨科、消化内科......通过传统的方法可能都很难控制他的痛苦。

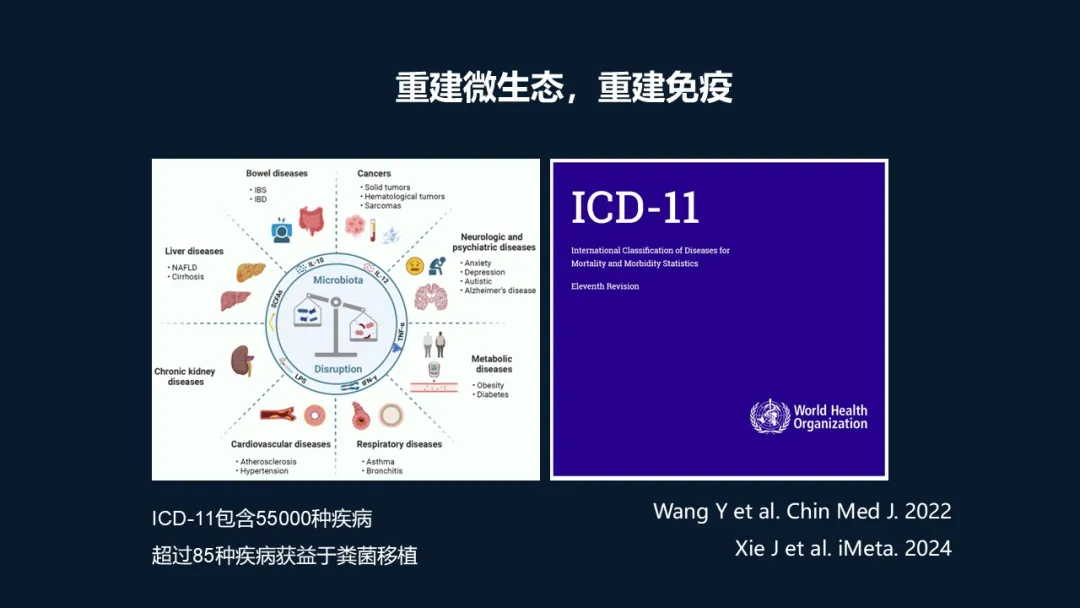

对于这群患者,我们需要思考一个关键的问题。当前医院分科越来越细,疾病种类也越来越多,最新版国际疾病分类ICD-11收录55 000种疾病。可是对一个患者来讲,他真的能记得住这些疾病,他真的特别关心他是什么疾病吗?我认为,他最关心的是他的痛苦消除就可以了。

因此我们需要重新去整理一个新逻辑,用新的框架去跨越传统的各个专科,通过微生态重建治疗炎症和免疫系统疾病。

正是因为这样的理念和行动,我们在2024年收治了来自于全世界15个国家的患者,解决了越来越多的患者的需求。

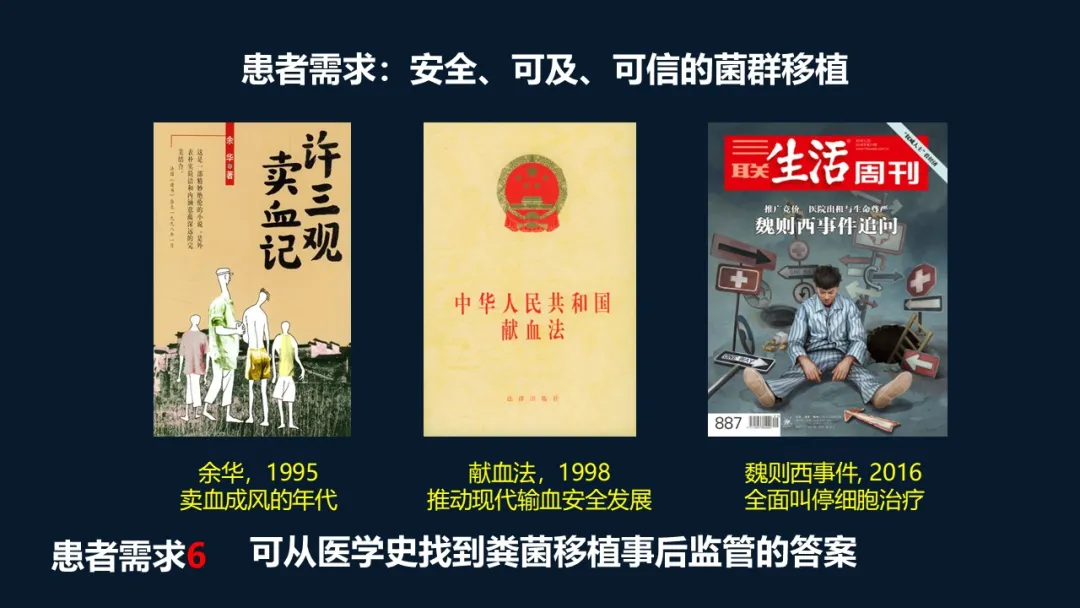

这个领域继续往前发展,我们又需要面对一个普遍性问题。包括菌群移植在内的有些技术在发展过程中,当前的医疗管理是事后监管的方式。菌群移植非常重要,它能解决很多问题,但是对于整个患者人群来讲,他们的需求是什么呢?我的理解是,这些患者需要安全、可及、可信的菌群移植技术。当前这个领域已经得到长足发展,但是已经有很多专家对当前现存的诸多问题表示了强烈的担忧和期盼。

实际上,整个领域的管理不难从医学历史中找到事后监管的答案。我举几个例子,第一就是20世纪关于输血的故事,著名的作家余华写过一本小说《许三观卖血记》,讲的是一个普通人以卖血求生的故事。这本小说发表了之后,引起了媒体对相关传染性疾病的关注。小说后来还被改编成电视剧,电视剧说这个故事是发生在卖血成风的韩国。之后的1998年,《中华人民共和国献血法》实施,从根本上改变了这个领域,实现更加安全、有效地救命治病。2016年,魏则西事件一夜之间改变了整个细胞治疗领域。

对于整个领域来说,单一技术有很大的不确定性。因此对于患者,我们想要提供很好的菌群移植,需要更加严肃的管理。

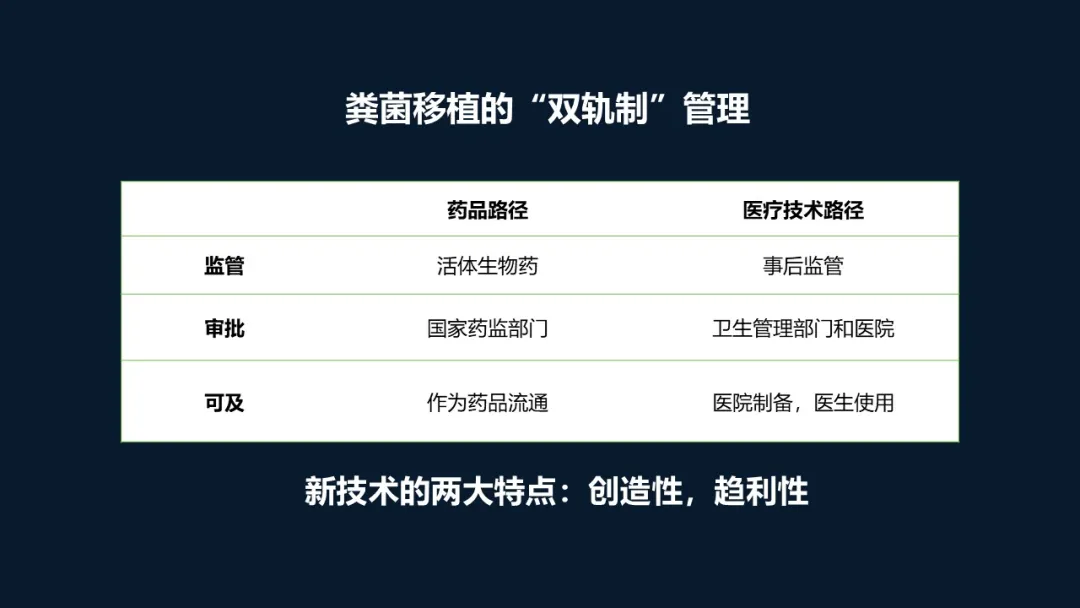

那么如何管理和如何认识它的管理?目前普遍的认同的是,菌群移植按照“双轨制”管理。一方面按药品,它可以申报国家食品药品监督管理部门的批准,获得批准之后作为药品在市场上流通。另一方面作为医疗技术,采用事后监管的方式,什么时候监管在一定程度上取决于它发生了多大的问题。在执行过程中,由卫生管理部门和医院负责管理,需要医院和医生直接解决这些问题。

在整个技术领域发展的过程中,患者有各种各样的需求,可能得到了一定程度的解决,但是放眼整个行业生态,患者对未来的期盼是无限的,需要层出不穷的技术。在这种情况下,我们如何才能解决更多更好的患者需求,以及避免可能单一技术带来的风险问题。

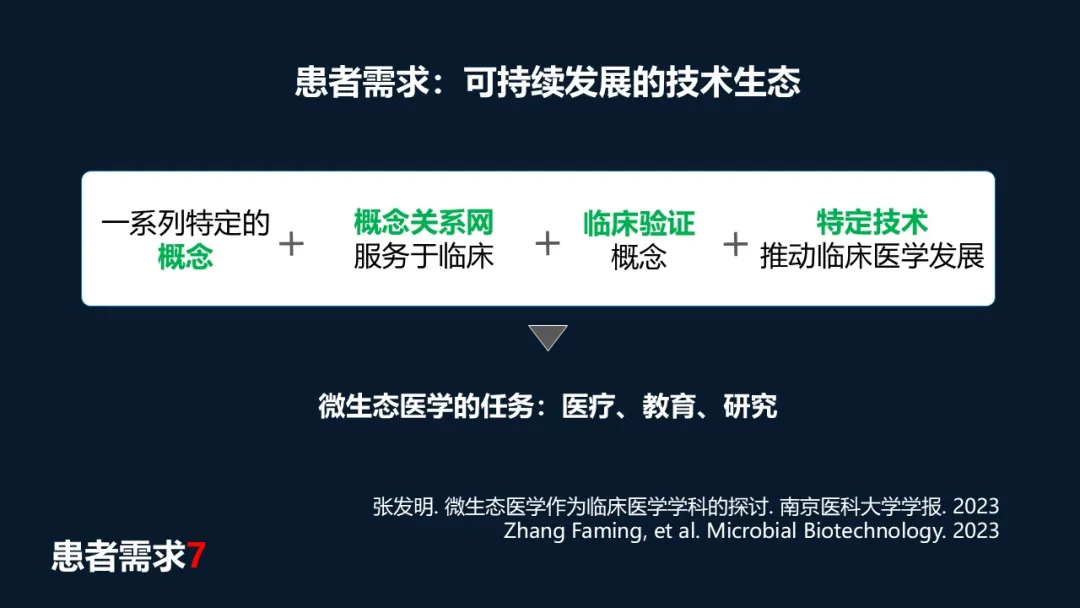

在这样的背景下,我们就需要思考更加宽容、宽泛的一个状态,那就是学科。因此,微生态医学在这样的多重需求的背景之下就产生了。过去有一系列的概念,这些概念相互之间也形成了一定的关系网。它们能够印证临床发现,更重要的是有实实在在的能解决患者需求的抓手,来推动整个行业领域往前发展。

微生态医学的任务就是医疗、教育和研究。

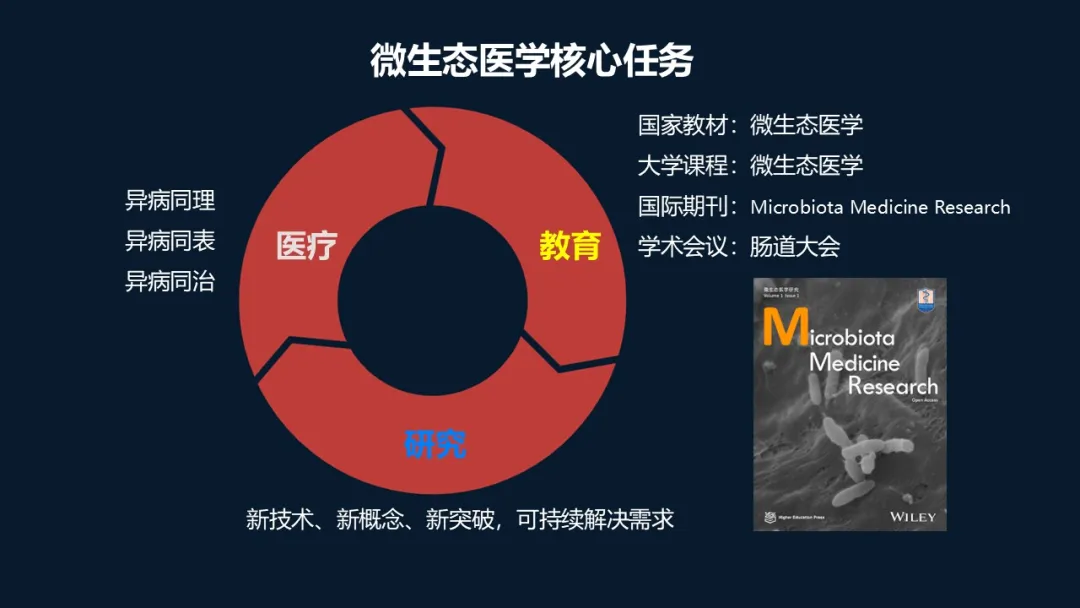

对于医疗而言,微生态医学是要解决异病同理、异病同表和异病同治的问题。

对于教育而言,它的主要任务是培养更多的人才,实现前赴后继的努力,促进整个领域的发展。所以我们要举办中国肠道大会,我们要主办国际期刊,我们要在大学开设微生态医学课程,我们还要编写微生态医学的国家教材,以此形成一种可持续的力量,推动这个领域教育的发展。

微生态医学对于研究而言,我觉得最重要的是形成研究的生态,因为微生态医学绝不仅仅是粪菌移植这项单一的技术。有了更加宽泛的一个生态环境,就能容错,就能抵御单一技术所带来对整个领域的风险,也就能够孕育层出不穷的新技术、新概念和新突破,实现整个领域的人更好地去解决我们患者一种又一种的需求,去引领一个又一个的浪潮。

我们的工作实际上在很大程度上受到整合医学思想和方法的启示,因此在墙上用这样一段话在介绍自己:我们的努力,是从人体微生态的整合性、整体性的本质获得启示,是形成可持续发展的微生态医学学科生态的过程......如果您发现我们在梦里,千万别叫醒我们,加入我们。

在十多年的应该说非常不容易的过程中,我们深深地体会到有很多的困难,创新非常不容易,但是比创新、比技术发明更困难的是,把思想装进别人的脑袋。因为到现在为止,依旧有很多人不相信菌群移植能够挽救生命的事实。

我也深深地体会到,创新是一个长期过程,需要长期努力,在这个过程中才可能抓住潜在的发明、发现和发展的机遇。

十多年来,我们的努力始终围绕既定的目标——坚持技术创新,坚持将菌群移植技术做到极致,坚持建设微生态医学学科体系。

所以有一部分健康的受益者站出来,作为爱心人士和我们在一起,形成了相互感动、相互感谢、相互帮助的新生态位。在这个过程中,我们得到了他们的帮助,成立了整合医学研究基金,这些爱心人士捐款,我们去开展研究和医学的教育。

最后我想说,对于整个领域的发展,我们要不停地去寻找和解决患者的需求,微生态医学这样的新兴领域更是需要。因为患者是医学变革的决定性力量,医学的意义就在这里诞生,医学变革的机会就在这里寻找。

谢谢大家!